All over Europe, the

dance season 1913-14 stood under the sign of tango. The dance had

become popular in Paris, where conquered dance halls, cabarets, and

theaters. In the wake of the Parisian tango fever, Berlin emerged as

a European center of tango, second only to Paris. In February and

March of that year, the first international dance competitions were

held at the Metropolpalast; tango was considered the most difficult

discipline. During the summer, Wolfgang Koebner—himself an amateur

dance competitor—published his Tanz-Brevier,

which described Tango (and other modern dances) for self-instruction.

As a consequence, tango was danced and taught during the following

season even in small provincial cities of Germany.

The

greatest publicity for tango was provided by an unexpected party: the

German emperor. It was rumored in the German press that Wilhelm II

had issued an order forbidding his military officers to dance tango

under thread of thread of discharge. Official authorities were quick

to announce that no edict had been issued but that, in a private

conversation, the emperor had merely expressed his opinion that tango

did not befit the image of a dashing Prussian officer. But it was to

no avail: the emperor's remark was easy fodder for the press and the

news quickly spread world wide.

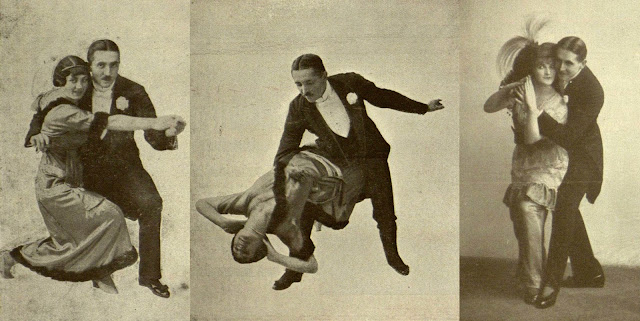

The

publication of the “emperor's edict” catapulted tango into the

forefront of the public eye. From just being the latest craze from

Paris, it became a sensation. Everyone wanted to know what it was,

how it was danced. In an age without television, an important role in

the dissemination of tango as a spectacle fell to professional

dancers who performed in theaters, music halls, and cabarets. The

years 1913-14 were a boom for dance artists offering tango in their

repertoire. The following pictures are a selection of promotional

photographs of dancers that toured the cabarets in Germany and

neighboring countries.

I. M. Artur avec Mlle. Nelly, dernier creation de danses mondaines

The

newest creation of sophisticated dances: tango! The tango fever

issuing from the capital of the sophisticated world, Paris, it seems

suitable to begin our presentation with a (perhaps) French dance

pair. “Dances mondaines” is equivalent to “international” and

“elegant” dances. The repertoire of Monsieur and Mademoiselle

offered other modern society dances as well. Their “sensational

attire”—an indispensable accessory for sophisticated dancers—was

designed by Ateliers in Paris and Berlin.

II. Henry and Jeanette: Tango, Valse acrobatic, La Furlana, Maxime brésilienne, Apache Dance and all Modern Dances

Another French dance couple? Their mailing address was: Berlin West, Martin-Luther-Straße 16. Foreign stage names were quite common among cabaret artists.

III. Hans and Margot Fried, Song and Dance

The Frieds performed as singers and dancers. A “Tango argentine” was a number that introduced into their program in 1913.

IV. May Allen and Partner, American Eccentric and Society Dancers

From the start, tango was an “international” dance, performed by an international group of professional dancers. To the left, Allen and Partner sport their tango outfit; to the right, they can be seen as “The happy Hooligans”, their “eccentric” dance number.

V. Carry & Leon, the Brilliant Tango Duet, the Best Dance Pair Today [1913]: Tango Argentino, Tango Parisienne, Maxixe brésilienne, Walce [sic.] Acrobatic.

Giving dance lessons probably was an additional source of income for stage dancers. Some tango dancers added higher academic titles to their names. This couple also danced under the name of “Professeur Leon & Madame Carry”.

VI. Mme. Cleo Tillier and Harry Neuland

And after tango came the “furlana”. During its greatest popularity, the “morality” of tango was repeatedly questioned. And in questions of morality, the church was the highest authority. As newspapers reported, a demonstration of tango had been arranged for Pope Pius X., so that he may judge whether the dance offended good morals. The pope asked the dancers if they knew the “furlana”, a dance from his native Venice. That was a very nice dance, too!

The Vatican quickly disclaimed the report and clarified that such a demonstration had never taken place. But to no avail, the furlana became “the fashionable dance with papal blessing”, and dance performers and teachers included it in their program.

VII. The Barclay Duo (1914): Modern Dance Duet

The Barclay's repertory was similar to that of the Tillier-Neuland Duo: tango, maxixe, furlana, as well as “english song and dance”, imitations of ice-skating and valse acrobatic. New in their program was the “romana”. After the furlana, another folksy, Italian dance made inroads into sophisticated society. Resorting to Italian dances was a consequence of the alleged remarks made by Pius X. It should not come as a surprise that they were performed together with tango and maxixe, as they were counted among the “exotic” folk dances.

VIII. The Championship Dancers: Fredy Rudeny and Daisy, best modern dance duet

At he beginning of the 20th century, sports, competition, and the pursuits of records became an integral part of public life. Shortly before WWI, the first international dance competitions were held. To be championship dancers or even winners became a seal of quality.

IX. From Russian Dance to Tango: The Korkoffsky

A dance team based in Ostende, the Korkoffsky became initially known as an “award-winning Russians dance act”. As the tango fever approached its apogee, they were awarded a prize and diploma as tango dancers by at a congress of professional tango dancers, held in Brussels in 1913. Subsequently, tango became part of their advertised program.

X. Monsieur le Professeur Ernest et Mademoiselle Claire: Championship Dance Couple, Tango and Modern Dances

In the years 1913-14, Ernest and Claire danced their way through the cabarets of the major German cities, as well as Vienna and Paris. A the world championship held at the Admiralspalast, Berlin, in 1914, the couple took first place in the maxixe competition. They were German, incidentally. (Perhaps Ernst and Klärchen?)